Hace unos dias terminé de releer la Constitución Política de Chile. Lo hice en paralelo a la lectura de otras constituciones latinoamericanas. También releí la Constitución de los Estados Unidos. Hice todo esto por razones de trabajo -escribo un libro sobre la constitucionalidad de ciertas leyes económicas de los años 30-, pero también motivado por las discusiones sobre la posible convocatoria a una asamblea constituyente.

Mis conclusiones de estas lecturas son tres: la primera es que Chile debe hacer una reforma de la Constitución con urgencia. Es necesario notar, sin embargo, que muchas de las reformas políticas reclamadas -como terminar con el odioso sistema binominal- no requieren de un cambio de la Constitución. Mi segunda conclusión es que si bien la actual Carta Fundamental no contempla, en forma directa, la convocatoria de una asamblea constituyente, hay varias maneras legales para hacerlo. Una de ellas, pero no la única, es la sugerida por el jurista Fernando Atria. Mi tercera conclusión es que, si bien es necesario reformar la Constitución y es posible convocar a una constituyente, la convocatoria de este tipo de asamblea no es el mejor camino para hacer las reformas. La mejor ruta es la que ya contemplan los artículos 127 al 129 de la actual Constitución.

Algunos dirán que lo que propongo -usar los mecanismos vigentes- es políticamente arduo y que requiere de un amplio acuerdo político. Eso es verdad. Pero también es verdad que convocar a una constituyente usando el “mecanismo Atria” necesita de acuerdos tanto o más profundos. Ambos caminos son difíciles y precisará que nuestros líderes dejen de lado las rencillas que tanto irritan a la gente y se pongan a la altura de las urgencias de la república.

Teoría de decisiones y política

Uno de los principios básicos de la teoría de decisiones es que antes de hacer un cambio organizativo hay que averiguar si esa idea ha sido puesta en práctica en otros lugares. Y si la respuesta es positiva, hay que preguntar: ¿Cómo ha funcionado la idea en cuestión? ¿Ha dado buenos resultados? Quienes no hacen estas preguntas suelen caer en trampas de las que es muy difícil salir, y cometen errores que muchas veces resultan mortales.

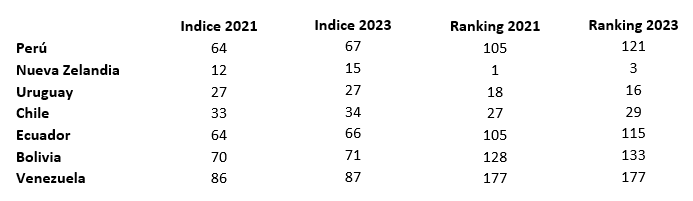

Hace unas semanas formulé, en un artículo en este mismo medio, estas interrogantes respecto a la asamblea constituyente. Hay, dije, tres experiencias en América del Sur que han usado esa ruta en los últimos 15 años: Bolivia, Ecuador y Venezuela. Y en los tres casos los resultados han sido pobres. Se han creado, aseveré, “Frankensteins jurídicos” -término que, me dicen, molestó a algunos-, constituciones excesivamente largas, y repletas de disposiciones que debieran ser material de leyes o de reglamentos. Las constituciones de esos tres países, agregué, responden a teorías cuestionables -como postular que los poderes del Estado son cinco y no tres, o que las constituciones deben ser de corta duración- y, de acuerdo con organismos tan respetados como Freedom House, no han protegido ni los derechos políticos ni los derechos constitucionales de los ciudadanos; tampoco han protegido la libertad de prensa.

Los partidarios de la asamblea constituyente reaccionaron a esa columna con dos argumentos: primero, que los pobres resultados en Bolivia, Ecuador y Venezuela no tienen por qué producirse en Chile. En segundo lugar, dijeron que hay un cuarto caso reciente de asamblea, y que éste ha sido exitoso. Se trataría de Colombia.

El primer argumento es, ciertamente, válido. Es posible que esos tres países hayan generado Frankensteins, y que nosotros demos a luz a una preciosura. Eso es posible, pero en mi opinión es poco probable.

El argumento sobre Colombia -cuya asamblea constituyente data de 1991, y no por tanto es reciente- es más complejo. Para tener un juicio hay que analizar los antecedentes históricos, los objetivos de la asamblea, y también sus resultados. Y cuando esto se hace -algo que hicimos Roberto Steiner y yo en nuestro libro de 2008 La revolución incompleta: las reformas de Gaviria-, los resultados tampoco son muy buenos; son ciertamente mejores que los de Bolivia, Ecuador y Venezuela, pero buenos no son.

La reforma de Gaviria de 1991

César Gaviria fue elegido presidente de Colombia en agosto de 1990, a los 43 años de edad. Su elección se dio en medio de una escalada de violencia. Meses antes, el candidato del partido liberal, Luis Carlos Galán (a quien Gaviria reemplazaría), fue asesinado por un sicario del cartel de Medellín. Entre septiembre y diciembre de 1989 explotaron más de 90 bombas en las ciudades principales. Destruyeron las oficinas centrales del segundo periódico nacional, y bancos y edificios corporativos sufrieron varios actos de terrorismo. La sede central del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) fue destruida por una poderosa bomba que mató a 63 personas y otras 600 quedaron heridas. El acto más espantoso de este frenesí fue la voladura de un avión comercial que viajaba de Bogotá a Cali; allí murieron más de cien civiles.

Colombia tenía, en 1990, una de las constituciones más antiguas de la región. Fue promulgada en 1886 y tuvo enmiendas importantes en 1936 y 1968. Sin embargo, a fines de los 80 era, sin duda, una Constitución que mostraba sus años: era centralista en exceso y tenía una serie de estipulaciones que tendían a frenar, y hasta paralizar, el proceso legislativo.

En 1990 y en medio de la crisis política y de violencia, en medio del hastío y el miedo de la gente, se dio la oportunidad para convocar una asamblea constitucional. El gran público estaba profundamente decepcionado con el Congreso, aterrorizado por la mafia de la droga y quería poner fin a las luchas entre las fuerzas armadas y movimientos guerrilleros crecientemente violentos y despiadados.

La elección de la asamblea constituyente presagiaba un gran cambio en la política colombiana. Por primera vez en décadas -por lo menos desde el acuerdo del Frente Nacional en 1958- un tercer partido político obtuvo un porcentaje significativo de los votos: la Alianza Democrática M-19, el partido dirigido por antiguos miembros del movimiento guerrillero M-19, eligió 19 de los 70 miembros de la asamblea. Una representación plural en la asamblea fue, posiblemente, el aspecto más positivo de este proceso.

Uno de los temas más controversiales durante las deliberaciones -de hecho, quizás el más importante- fue si Colombia permitiría la extradición de sus ciudadanos a países extranjeros. Los narcotraficantes temían ser enviados a Estados Unidos, donde muchos de ellos estaban en la lista de “los más buscados”. La administración de Gaviria decidió que aquellos que se entregaran nunca serían extraditados. Como resultado de eso, los hermanos Ochoa -la rama menos violenta de los carteles- llegaron a la cárcel. Sin embargo, el indiscutible “capo di tutti capi”, Pablo Escobar, no se conformó con eso y continuó con su vida de fugitivo de la justicia.

Eventualmente, el 16 de junio de 1991, la asamblea constituyente aprobó la estipulación de no extradición en la nueva Constitución; ese mismo día, Pablo Escobar se entregó y fue internado en una cómoda prisión que había construido para sí mismo.

Pero la importancia de la Constitución de 1991 va más allá de la extradición y los narcotraficantes. La nueva Carta es un documento extenso, con 380 artículos permanentes, muchos de los cuales tratan en detalle temas que debieran ser materias de leyes o reglamentos. Su extensión refleja una característica de todas las asambleas constituyentes modernas en América Latina: la tentación de transformar el proceso en una suerte de árbol de Navidad del que se van colgando las peticiones de distintos grupos de presión y de lobbys corporativos. Colombia no es una excepción a esta regla.

Según la Constitución colombiana de 1991, el Estado tiene la obligación de prestar actividades de esparcimiento y comercialización a quienes viven en el campo (artículo 64). La Constitución también establece que el Estado tiene la obligación de proveer entrenamiento vocacional y profesional a quienes lo exijan (artículo 54). También establece con gran nivel de detalle y precisión las magnitudes y modalidades de transferencias del gobierno nacional a los niveles territoriales departamentales.

El artículo 361 afirma que cualquier ingreso gubernamental que provenga de las regalías sobre recursos renovables tiene que ser reinvertido en ese sector, independientemente de las otras necesidades que el Estado o la sociedad puedan tener. Esta disposición fue introducida por la asamblea para aplacar al poderoso sindicato de la empresa petrolera estatal Ecopetrol.

La Constitución colombiana de 1991 también introdujo disposiciones dirigidas a reducir la inestabilidad económica. Establece que el Banco Central será independiente del Estado. Sin embargo, la nueva Constitución establece que los miembros de la junta del Banco Central serán escogidos por el presidente, sin necesidad de que sean confirmados por el Congreso. El grado real de independencia del Banco de la República se reduce aún más al añadir como miembro de la junta directiva al ministro de Hacienda.

Pero más importante que todo es que la Constitución colombiana de 1991 no ha protegido adecuadamente ni los derechos civiles ni los derechos humanos de los ciudadanos; tampoco la libertad de prensa o las libertades económicas.

Prueba de ello han sido las dificultades para juzgar a aquellos acusados de atrocidades y atropellos a la vida, la dignidad y la libertad de las personas. De acuerdo con el instituto pro democracia Freedom House, Colombia no es una “sociedad libre”, es tan sólo “parcialmente libre”. Durante años Human Rights Watch ha sido sumamente crítico, y ha denunciado una y otra vez la precariedad de los derechos básicos en Colombia. En materia de libertad de prensa, la situación colombiana deja mucho que desear; en el ranking de Freedom House está en el lugar 112, entre Kenia y Bangladesh. Y de acuerdo con la Heritage Foundation, su nivel de libertad económica no es particularmente bueno; Colombia está en el puesto 38 y es calificada como una sociedad moderadamente libre.

En contraste, y a pesar de nuestras falencias institucionales, Chile se encuentra mejor que Colombia en todas y cada una de estas categorías. De acuerdo con Freedom House, la nuestra es una nación políticamente libre. Si bien Human Rights Watch tiene varios reparos, sus comentarios siempre han sido más positivos respecto a Chile que a Colombia. En libertad de prensa, Chile se encuentra en el lugar 64, mucho mejor ubicado que Colombia, y de acuerdo a la Heritage Foundation, Chile es el séptimo país con mayores libertades económicas.

Chile necesita reformas políticas y constitucionales. De eso no cabe duda. La pregunta es qué ruta debe seguir para lograr estos cambios fundamentales. Las experiencias de cuatro países de la región que han usado asambleas constituyentes -incluyendo Colombia- nos dicen que esa es una ruta cuestionable. Sí, hagamos las reformas, pero hagámoslas en serio.

Me interesaría conocer tu análisis de la reforma constitucional argentina de 1994.

¿Era una preciosura?. ¿Que hace que las preciosuras no funcionen?